Fotos kann man auf viele Arten bearbeiten: ob nun bunt oder schwarzweiß, gestochen scharf oder …

Weiterlesen

Fotos kann man auf viele Arten bearbeiten: ob nun bunt oder schwarzweiß, gestochen scharf oder …

Weiterlesen

Eigentlich ist das Wort Tristesse ja durch und durch negativ konnotiert, letztendlich bezeichnet es aber auch eine ästhetische Form der Traurigkeit und genau aus diesem Grund passt der Titel auch so gut zu dieser kleinen Bilderstrecke. Die Motive — vier Stück an der Zahl — heißen Tristesse I bis IV und sind jeweils an komplett verschiedenen Orten und zu den unterschiedlichsten Jahreszeiten entstanden. Erst im Laufe der weiteren Bearbeitung und Sortierung ganz vieler Bilder, hat sich dieser Serien-Charakter ergeben, der ursprünglich nicht geplant gewesen ist. Häufig ergeben sich diese Zusammenhänge aber erst sehr viel später und dann auch nicht selten durch Zufall. Schaut Euch die Motive einfach an und eventuell erfüllen diese Bilder Euer Gemüt ja auch mit ein klein wenig “ästhetischer Traurigkeit”.

Weiterlesen

Wer kennt das nicht; da macht man auf der Fototour ein Bild und denkt sich schon insgeheim:“Zu Hause mache ich diese und jene Bearbeitung damit”. Allzu oft stellt man dann aber am heimischen Rechner fest, dass keine der geplanten Bearbeitungen so recht passen will und nicht selten landen die guten Vorsätze dann doch im virtuellen Papierkorb. Andererseits gibt es dann aber wieder jene Motive, die einfach so im vorübergehen gemacht wurden und denen man erst einmal keine besondere Beachtung schenkt. Häufig gammeln diese Bilder dann zusätzlich noch ewig auf der Festplatte herum, bis man dann durch Zufall deren wirkliches Potential entdeckt. So geschehen mit dem Bild dieser Blüte. Ewig und drei Tage lag es unbeachtet in einem Backup-Ordner auf einer externen Platte, bis ich gestern dann feststellen musste, dass bei diesem Motiv quasi jede Bearbeitung passt und man sich förmlich nicht für eine finale Bearbeitung entscheiden kann. Genau aus diesem Grund sind auch letztendlich fünf Varianten des Ausgangsmotivs entstanden und diese würde ich Euch nun gerne zeigen. Na, welches ist Dein Favorit?

Weiterlesen

Bei dieser goldenen Schönheit handelt es sich um einen Sportwagen aus der berühmten “Z‑Serie” des japanischen Herstellers Nissan. Die Sportwagen aus Z‑Serie zählen weltweit zu den am meisten gebauten Sportwagen und erfreuen sich damals wie heute größter Beliebtheit. Dies mag auch ein klein wenig daran liegen, dass Nissan die Z‑Serie mit jeder Baureihe irgendwo neu erfindet und sich auch durchaus auf designtechnische Experimente einlässt. Das ” T ” in der Typenbezeichnung weist dieses Modell als Targa-Ausführung aus und es verfügt somit über zwei herausnehmbare und getönte Dachhälften, welche aufgrund Ihrer moderaten Größe durchaus auch im üppig bemessenen Kofferraum Platz finden können und somit stets griffbereit sind. Das Fahrzeug auf den Fotos ist Baujahr 1980 und steht in Lack und Blech wie am ersten Tag. Glücklicherweise ist die Spoiler- und Tuning-Ära der 80er und der frühen 90er spurlos an ihm vorüber gegangen, denn gerade in dieser Periode wurde so manches Schmuckstück tot gebastelt … Der Neupreis dieses Fahrzeugs lag damals bei über 30.000 DM, womit dieser wesentlich höher war als zum Beispiel der für einen Porsche 924, einen Opel Monza A oder ein neuen 280er von Daimler! Wie weit Nissan seiner Zeit damals voraus war, zeigt sich am sagenhaften cw-Wert von nur 0,38, einem Spritverbrauch der nur knapp über 10 Liter liegt und einer Endgeschwindigkeit jenseits der 200 km/h. Dank serienmäßiger Servolenkung, Innenraumgeräuschen unter 70dB und vieler Sicherheitsfeatures ließ es sich auch bei dieser Geschwindigkeit reisen wie in einer Sänfte. Satte 108 kW produziert der 6R-Grauguss-Motorblock, welche dieser über ein Getriebe mit fünf Gängen brav an der Hinterachse abliefert. Die Einspritzanlage lieferte schon damals die Firma Bosch, ein weiteres Zeichen für die hohen Ansprüche der Nissan-Ingenieure. Erste Motorsport-Erfolge stellten sich Dank dieser Gene schon sehr früh ein, darunter so Events wie die East African Safari oder die Rallye Monte Carlo. @Frank: Allzeit gute Fahrt und pfleg’ das Teil bloß ordentlich ;-)

Weiterlesen

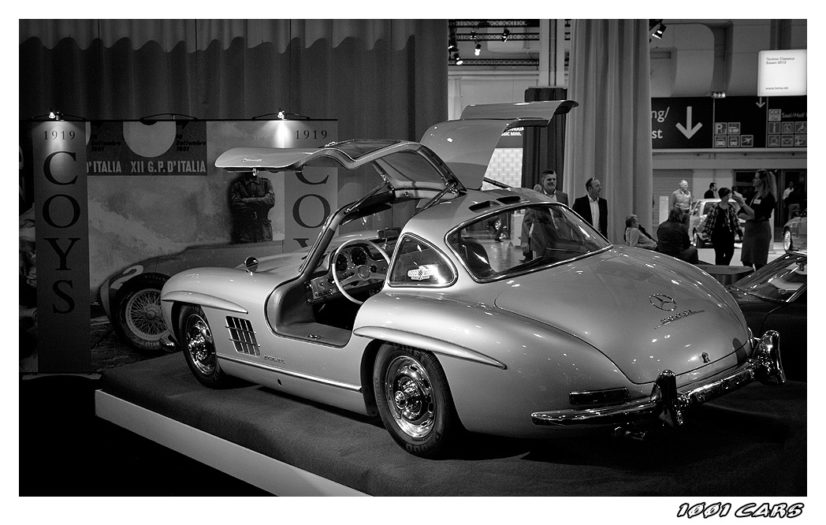

Hier kommt der versprochene Nachschlag an “Techno Classica”-Bildern und es geht auch sofort und ohne viel Gequatsche los ;-)

Weiterlesen

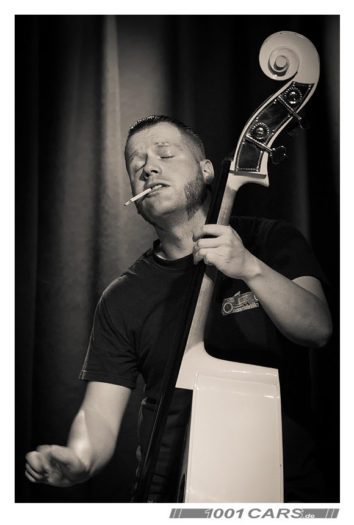

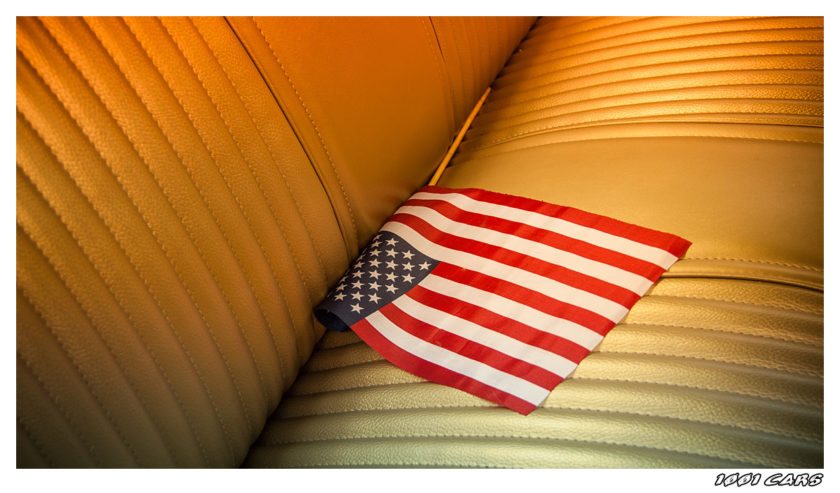

Im letzten Jahr fand am Chicago 33 in Essen die erste Auflage des “Ruhr Rod Kustoms Days” statt. Dort gab es dank bestem Spätsommer-Wetters und jeder Menge US-Cars, Bikes, Pinstripings, Tattoos und Rockabilly-Bräuten ordentlich was auf die Augen. Für das geneigte Rockabilly-Ohr war aber dank richtig guter Live-Musik auch gesorgt. Gespielt haben dort unter anderem auch Jim Bäm Boogie Trouble, worüber ich mich ganz im Speziellen gefreut habe, denn die Auftritte von Andres und Daniel sind jedes Mal ein Genuss, da kaum einer das Publikum so rockt wie diese beiden Vollblut-Musiker. Termine, Infos etc. über Jim Bäm Boogie Trouble findet Ihr auf deren MySpace-Profil und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, mal ein Konzert von den beiden Haudegen zu besuchen ;-) .

Weiterlesen

Hi Fans, dank einer äußerst großzügigen Einladung seitens der SIHA, die so freundlich waren mir eine Akkreditierung nebst Presse-Pass zu spendieren, kann ich Euch heute nun den ersten Schwung Bilder von der 24. Techno Classica in Essen präsentieren. Im Laufe der nächsten Tage werden dann noch weitere Foto-Strecken folgen und einen kleinen Messe-Bericht von der 24. Techno Classica wird es natürlich auch geben. Ich möchte heute aber gar nicht viel schreiben und sofort zu dem Wichtigsten kommen — den Bildern. Viel Spaß! P.S: Wie immer öffnet ein Klick die Bilder in der vollen Größe ;-)

Weiterlesen

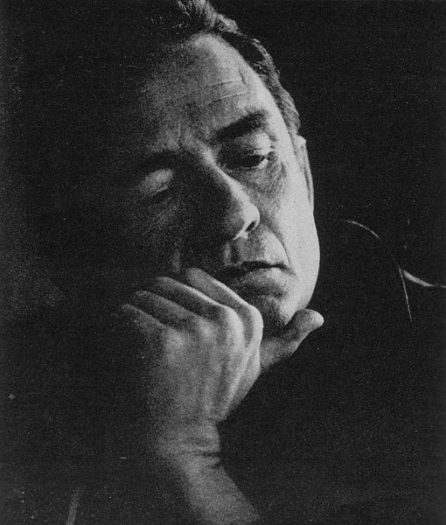

Vor genau 80 Jahren — nämlich am 26. Februar 1932 — wurde in Kingsland, Arkansas (USA) ein ganz besonderer Erdenbürger geboren und dieser hörte laut Geburtsurkunde auf den Namen J.R. Cash. Musik-Kenner und Country-Fans wissen vermutlich schon jetzt sehr genau wer gemeint ist — es geht natürlich um Johnny Cash. Bis in das Jahr 1950 war sein Vorname tatsächlich J.R. und er änderte diesen auch erst mit seinem Eintritt in die Air Force, denn diese akzeptierte keine Initialen als Vornamen. Die Air Force stationierte Ihn noch im gleichen Jahr in Landsberg am Lech in Bayern, wo er schon nach kurzer Zeit seine erste Band “Landsbergs Barbarians” gründete. In Landsberg entstand auch der legendäre “Folsom Prison Blues”, inspiriert durch den Film “Inside the Walls of Folsom Prisom”. Der ehemalige Vorname J.R. war übrigens ein Kompromiss aus “John” — diesen Namen hätte sich seine Mutter so sehr gewünscht — und “Ray”, nach seinem Vater Raymond. Mit weit über 500 eigenen Songs, 13 Grammys und mehr als 50 Millionen verkauften Tonträgern weltweit zählte der “Man in Black” wahrlich zu den ganz großen im Musikgeschäft und dabei hat er sich keinesfalls nur auf ein musikalisches Genre beschränken oder einengen lassen. Ganz im Gegenteil, reichte sein musikalisches Spektrum doch von Gospel, Rock, Country, Rockabilly, Pop über Folk bis hin zum sogenannten Alternative Country. Ein leichtes Leben hatte der gute Johnny beileibe nicht und dies spiegelte sich auch Zeit seines Lebens immer in allen Songs aus seiner Feder wieder. Ein Leben, welches geprägt war durch eine harte Kindheit, den frühen Verlust des geliebten Bruders, Alkohol- und Tabletten-Sucht, Höhen und Tiefen in seiner Karriere und nicht zuletzt die anfangs unerwiderte Bewunderung für seine spätere Ehefrau June Carter. Verstorben ist der gute Johnny — leider viel zu früh — am 12. Dezember 2003 in Nashville, Tennessee. Nashville — kann man sich als Country-Musiker einen besseren Ort für die letzte Reise wünschen? Ich denke nicht. Es gäbe noch so viel über unseren Johnny und sein musikalisches Lebenswerk zu erzählen, dies würde aber den Rahmen dieses Blogs komplett sprengen. Ich empfehle daher an dieser Stelle nur zu gerne den wirklich gelungenen Artikel in der deutschen Wikipedia: Johnny Cash Happy birthday, Johnny. You are now in a better place. Rest in peace, our beloved friend. Als Quelle dieser Fotografie von Johnny Cash diente die deutsche Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Johnny_Cash Hinweis zu den Bildrechten: This is a photo taken by Joel Baldwin when working as a staff photographer of LOOK Magazine, and is part of the LOOK Magazine Photograph Collection at the Library of Congress. Their former owner, Cowles Communications, Inc, dedicated to the public all rights it owned to these images as an instrument of gift.

Weiterlesen

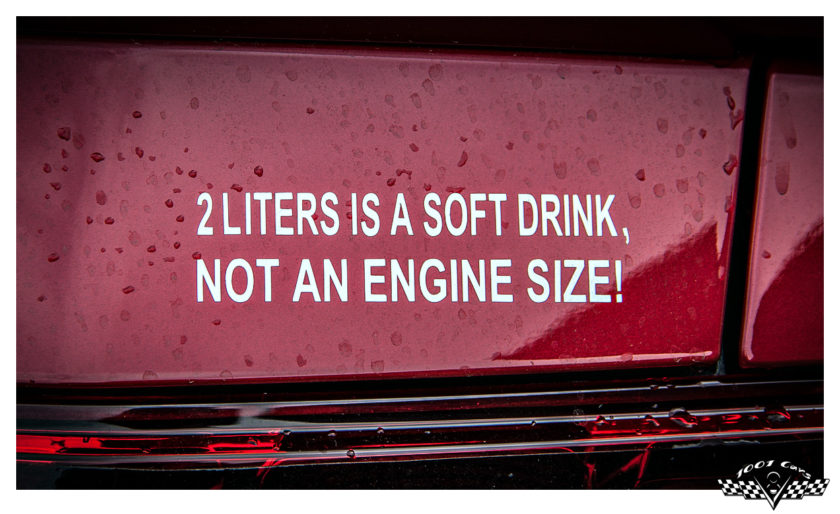

cui. / Hubraum: Der Hubraum wird in den USA immer in “Cubic Inches” angegeben und die Abkürzung “cui.”, “c.i.d.” oder “ci.” sind dort sehr geläufig. Bei dem “Cubic Inch Displacement” handelt es sich um ein amerikanisches Volumenmaß, welches wie folgt ins metrische System umgerechnet werden kann: Beispiel: 1 cui = 16,387 ccm 289 cui x 16,387 = 4735,84 ccm = 4,7 Liter350 cui x 16,387 = 5735,45 ccm = 5,7 Liter Gallon / Tankinhalt: Das Fassungsvermögen eines Fahrzeugtanks, das Fassungsvermögen eines Motors oder die getankte Menge an einer Tankstelle wird in den Staaten immer in Gallon (Gallonen) angegeben, wobei es sich auch dabei um ein amerikanisches Raummaß handelt, welches nicht mit der englischen “Imperial Gallon” verwechselt werden darf, da diese für eine wesentlich größere Menge steht. Die Umrechnung ist auch hier nicht wirklich schwierig, da eine US-Gallone genau 3,7854 Litern entspricht. 1 US-Gallone = 3,7854 Liter.

Weiterlesen

Hier kommt nun — wie Gestern schon in Teil I versprochen — der zweite Schwung Bilder und ich möchte diese auch gleich ohne viele Umschweife zeigen. “And don’t forget boys!” — ein Klick öffnet die Bilder in der vollen Größe :-)

Weiterlesen

Hallo Autofreunde, vom 19. bis zum 22. Mai 2011 fand im Ruhrgebiet die Ruhr Classics 2011 statt, an der auch in diesem Jahr wieder viele Fahrzeuge aus den Baujahren von 1949–1989 teilgenommen haben. Dort selber mitfahren sind wohl die wenigstens von uns, aber dafür gab es ja die sogenannten Public Points, an denen mit Mensch & Maschine auf Tuchfühlung gegangen werden konnte. Zu den Public Points gehörten im letzten Jahr unter anderem das Meilenwerk in Düsseldorf (Startpunkt); der Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen; das CentrO in Oberhausen (nähe KöPi-Arena) und der RevuePalast Ruhr an der Zeche Ewald in Herten (Zieleinfahrt). Der Besuch der Public Points war an allen Stationen entlang der Strecke kostenlos und bestimmt mit ein Grund dafür, dass es dort vor Zuschauern nur so wimmelte. Alles in allem hat auch die diesjährige Ruhr Classics wieder jede Menge Motive vor die Objektive der begeisterten Motorsport-Fotografen gebracht und damit natürlich auch vor meine eigene Kamera. Leider habe ich es im letzten Jahr nicht geschafft an allen Public Points anwesend zu sein, aber zumindest Gelsenkirchen und Oberhausen wurden fotografisch erlegt. Aufgrund der doch sehr großen Bilder-Ausbeute, habe ich dieses Thema auf zwei Artikel aufgeteilt, so das es hier heute nur die Bilder vom Heinrich-König-Platz zu sehen gibt und morgen, in einem weiteren Artikel, die Bilder vom CentrO. In diesem Jahr findet die Ruhr-Classics im übrigen vom 17. bis zum 20. Mai 2012 statt und wer genau hinschaut, entdeckt vielleicht auch meine Wenigkeit vor Ort ;-) Direkt zur Startseite der Ruhr Classics gelangt Ihr über diesen Link: Ruhr Classics | Startseite

Weiterlesen

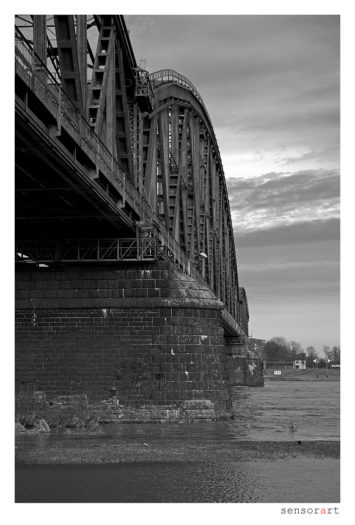

Zwei Brücken — beide führen über den Rhein und sind von Menschenhand erschaffen. Die eine ist nur für Autos gedacht und die andere nur für die Eisenbahn. Die eine ist neu, modern, aus Beton und nicht wirklich schön. Die andere ist alt, hat schon viel erlebt, ist aus Stahl und stellt mit ihrem verzweigtem Stahl-Fachwerk ein Schmuckstück deutscher Ingenieurskunst dar. Reichen zwei Brücken als Motiv für eine Bilderstrecke? Definitiv ja und dies erst recht, wenn man das Umfeld auch noch mit einbezieht. Die komplette Bilderstrecke gibt es hier nach dem Klick ;-)

Weiterlesen

Diese Serie heißt “2 plus 4”, weil sie halt aus genau sechs Motiven besteht und davon sind zwei in S/W und vier in der Signalfarbe rot und deren Abstufungen gehalten. Entstanden sind diese Motive am Geleucht , welches auf der Halde Rheinpreussen in Moers-Meerbeck steht und eine der Landmarken des Niederrheins darstellt. Schon von weiten gut zu sehen und über die A42 auch gut zu erreichen, stellt es ein beliebtes Ausflugsziel nicht nur für Fotografen dar. Eigentlich handelt es sich dabei ja um ein mittlerweile recht totfotografiertes Motiv, aber ich wollte mich trotz alledem an meiner ganz eigenen Sichtweise dieser Landmarke versuchen. Übersichtsbilder gibt es von daher keine, aber halt “2 plus 4” Details in rot und s/w. Wie immer öffnet ein Klick auf “Weiterlesen” den kompletten Artikel und ein weiterer die Bilder in ihrer vollen Größe. P.S: Das Bild aus dem Artikel “Big World, Small People” ist ebenfalls auf dieser Halde entstanden ;-)

Weiterlesen

Beim Anblick dieses Fotos stellt sich mir die folgende Frage:“Sind unser Kinder mit dieser Erbschaft nicht überfordert und müssten wir nicht noch viel mehr für unsere Umwelt tun?”

Weiterlesen

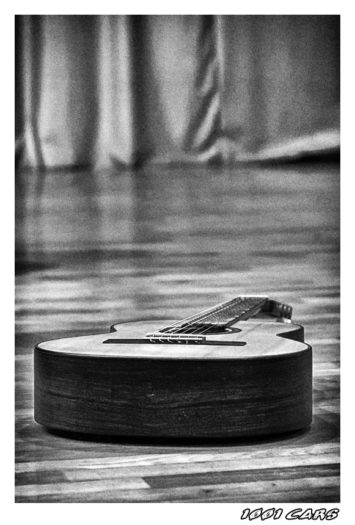

“after the show” — also nach dem Konzert — lag diese Gitarre noch auf der Bühne herum und ich musste einfach ein Foto davon machen :-)

Weiterlesen

Mit Tri-Chevy-Ära bezeichnet man die klassischen Chevrolets aus den Baujahren 1955, 1956 & 1957. Die Firma Chevrolet hätte damals fast den Anschluß an den restlichen Markt verloren, denn viele der Mitbewerber hatten schon V8-Motoren im Angebot und dies äußert erfolgreich. Der Trend zum V8 war in diesen Jahren unaufhaltbar. Die neuen Achtzylinder, welche die Firma Chevrolet im Spätherbst 1954 eingeführt hatte, wurde auf Anhieb zu Erfolg und erfreuten sich fortan größter Beliebtheit. Immerhin hatte die Firma Chevrolet zuletzt im Jahr 1918 einen V8 im Angebot. Als schönes Beispiel für einen typischen, amerikanischen Familienwagen soll hier der Chevrolet Bel Air dienen, der sich in den drei Jahren 55, 56 und 57 mit fantastischen Verkaufszahlen am Markt behaupten konnte. Noch heute ist der Bel Air das amerikanische Familienauto der 50er Jahre.

Weiterlesen

Der Begriff Gator ist die Kurzform von Alligator und bezeichnet einen ganz bestimmten Typ Vinyldach, welches eine ganz charakteristische Färbung und Maserung aufweist. Die Grundfarbe ist zumeist Braun mit einem leichtem Stich ins Grüne hinein. Die Vinyldächer mit dem markanten, braunen Alligator-Muster waren vom Sommer 1969 bis fast zum Ende des selben Jahres als Custom-Option nur für die sogenannten Plymouth und Dodge C‑Bodys erhältlich. Diese Option stand aber nur begrenzt zur Verfügung und konnte keinesfalls in jedem Shop und in jedem Land/Bundesstaat geordert werden. Sie war sogar so selten, dass sie in fast keiner Zubehörliste aufgeführt war. Dementsprechend selten sind heute auch Fahrzeuge mit diesem Feature, wobei auch hier der Zubehör-Markt mittlerweile für entsprechende Alternativen gesorgt hat. Das heißt, dass heutzutage jeder seinen Dodge Polara oder Plymouth Barracuda mit einem Gator Top nachrüsten kann, auch wenn dies beileibe keine kostengünstige Angelegenheit ist. Im Jahr 1970 wurden die Gator Tops übrigens als fest etablierte Option in die Kataloge aufgenommen und standen fortan auch für viele Plymouth und Dodge B/E‑Bodys zur Verfügung. Fahrzeuge aus diesem Jahr und den darauf folgenden sind also schon viel eher mit einem serienmäßigen Gator Top anzutreffen. © der Aufnahme liegt bei der Chrysler Group LLC. All Rights Reserved.

Weiterlesen

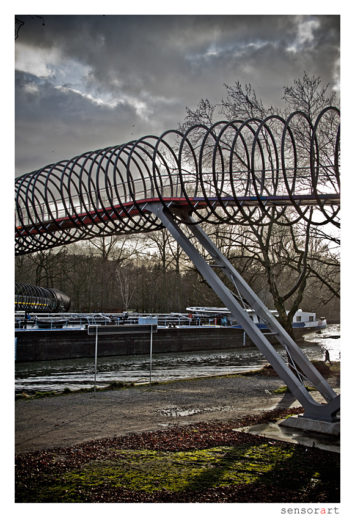

Im August 2009 gab es in diesem Blog schon einmal einen Artikel mit dem Namen “Am Kanal” und heute — knapp 2,5 Jahre später — folgt mit diesem Artikel die Fortsetzung dieses Themas. Die Mini-Bilderstrecke besteht aus acht Motiven, wobei sich ein Teil davon direkt und ein anderer indirekt mit der Brücke “Slinky Springs to Fame” befasst. Im Volksmund heißt diese nach ihrem Architekten schlicht „Rehberger-Brücke“, der offizielle Name wird der spektakulären Brückenkonstruktion zwischen dem Kaisergarten und der Emscherinsel aber schon viel eher gerecht. Diese Brücke stellt auf jeden Fall eine der schönsten und fotogensten Sehenswürdigkeiten Oberhausens dar.

Weiterlesen

Der ein oder andere hat es ja bestimmt schon mitbekommen, dass mit mir von Zeit zu Zeit die “Photoshop-Pferdchen” durchgehen und ich mich dann an eine extreme Bearbeitung oder aufwendigere Retusche wage.

Weiterlesen

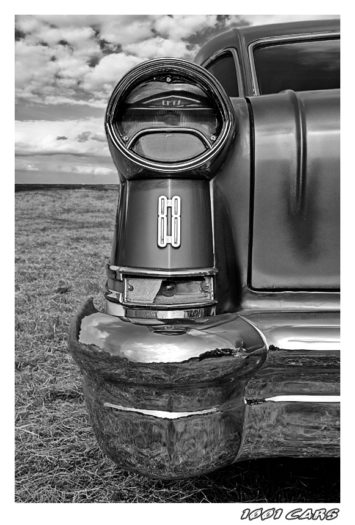

Dieses Bild hätte auch “Nahe am Abgrund” heißen können, zumindest erweckt der hohe Standpunkt des Fahrzeugs diesen Eindruck. Das gezeigte Fahrzeugdetail gehört zu einem — leider nicht mehr ganz vollständigen — Oldsmobile 88 aus dem Jahr 1957, was wiederum gut an der Falzkante im Kofferraumdeckel und der 88-Blende zu erkennen ist. Der 1957er 98-Starfire von Oldsmobile besaß so etwas ähnliches, ist als Fahrzeugtyp aber gut an dem glatten Kofferraumdeckel und der absolut ausladenden Chromstoßstange zu erkennen. Okay, soviel zur Typenkunde. Genug geschwafelt, hier kommt das Bild:

Weiterlesen

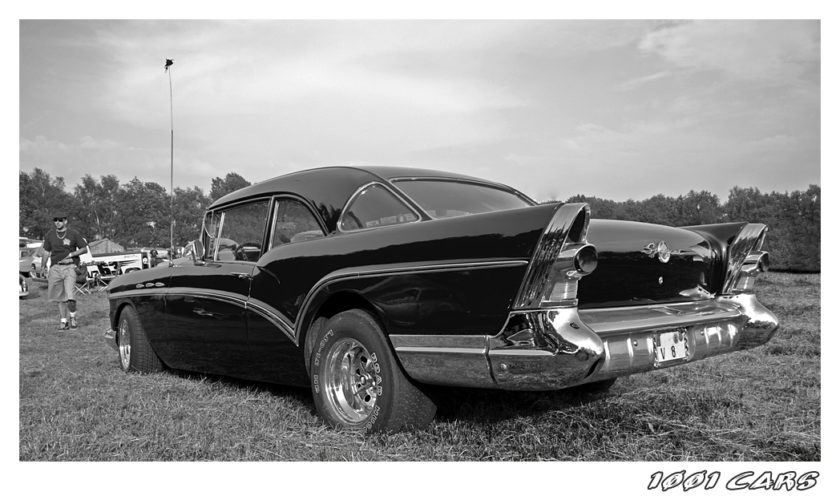

Aloha! In den nächsten Tagen wird es hier mal wieder einiges an neuem Material zu sehen geben. Damit die Wartezeit bis dahin nicht zu lang wird, gibt es heute mal wieder ein einzelnes Motiv von einem der Treffen der letzten Jahre. Einen 1957 Buick Special 2 Door Sedan. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich diese Karosse auf einer der letzten Kustom Kulture abgelichtet.

Weiterlesen